Feb 06 2025

/

DA CPMC – Brugnoli (Spin360): “Buone pratiche e sostenibilità: Il ruolo chiave dell’innovazione nella Supply Chain”

L’integrazione di buone pratiche e innovazioni sostenibili all’interno della supply chain è oggi essenziale per ridurre l’impatto ambientale delle aziende, contribuendo a rispettare i confini planetari e a promuovere un modello economico basato sull’approccio scientifico e la qualità del dato.

La crescita demografica e l’espansione economica globale stanno portando a un’accelerazione senza precedenti nel consumo delle risorse naturali, ponendo sfide critiche alla sostenibilità ambientale e alla gestione degli ecosistemi. Secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, la popolazione mondiale raggiungerà circa 8,5 miliardi di persone nel 2030, rispetto ai 7,9 miliardi registrati nel 2021.

Le ragioni di questa crescita sono molteplici: migliore alimentazione, migliore tecnologia, migliori medicine, migliori condizioni di vita rispetto al passato. Si potrebbe quindi dire che le persone non solo sono di più, ma anche che vivono meglio e più a lungo rispetto al passato. Una misura di queste crescenti condizioni dell’umanità è data dal famoso Human Development Index (HDI), un indice creato e definito dalle Nazioni Unite che non misura solo le condizioni economiche dei Paesi, ma anche il benessere complessivo dei loro cittadini.

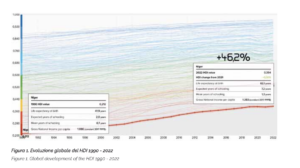

La Figura 1 rappresenta l’evoluzione del HDI nel periodo dal 1990 al 2022. Evidenzia un miglioramento dell’indice in tutte le nazioni del pianeta, con una crescita media globale del 23% circa. Si continuano però ad evidenziare grosse differenze tra le nazioni del mondo. In particolare, il Niger, ultimo in classifica, ha registrato una crescita del 46,2%, circa il doppio rispetto alla media globale. Dal 1990 al 2022, il Paese ha compiuto progressi significativi in diversi indicatori di sviluppo umano: l’aspettativa di vita è aumentata di oltre 20 anni, passando da 41,9 a 62,1 anni; gli anni di istruzione attesi sono passati da 2,0 a 7,2, e gli anni medi di istruzione sono saliti da 0,7 a 1,3. Anche il reddito pro capite, è aumentato da 1.086 a 1.283 dollari (PPP). Questi progressi riflettono un miglioramento complessivo del- le condizioni di vita, pur rimanendo al di sotto degli standard globali.

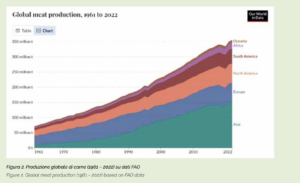

In questo contesto, particolarmente rilevante per l’industria conciaria, si inseriscono i dati della produzione globale di carne, che come mostrato in Figura 2 è cresciuta del 403,7% nel periodo dal 1961 al 2023.

Questo miglioramento delle condizioni uma- ne comporta, di fatto, un “prezzo” ambientale. Attualmente, l’umanità consuma infatti risorse equivalenti a circa 1,7 pianeti Terra all’an- no4. Questo fenomeno indica che il consumo di risorse naturali avviene a un ritmo superiore alla capacità rigenerativa del pianeta.

È dunque cruciale comprendere quali sono le principali metriche di misurazione ambientale che oggi vengono utilizzate, per orientare gli sforzi dell’industria. In particolare, l’impronta di carbonio è una misura delle emissioni to- tali di gas serra (GHG) generate direttamente o indirettamente da attività umane, espressa in tonnellate di CO2 equivalente5. Questo indicatore quantifica l’impatto ambientale del- le attività produttive e dei consumi, inclusi energia, trasporti, e produzione di beni. Un riferimento globale per calcolare l’impronta di carbonio è il GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol), che fornisce standard internazionali per la contabilizzazione e gestione delle emissioni di gas serra.

Per le aziende, secondo il GHG Protocol, le emissioni di gas serra collegate alla propria attività, definite nelle categorie Scope 1, Scope 2 e Scope 3, contribuiscono in maniera significativa al superamento dei confini planetari, in particolare con le emissioni di Scope 3 che, seppur indirette, rappresentano una delle aree di maggiore impatto e al contempo, di più complessa gestione6. Per contribuire efficacemente alla riduzione delle emissioni, è importante agire proattivamente ingaggiando e collaborando con la propria catena di fornitura. Questa strategia richiede un approccio scientifico orientato all’innovazione.

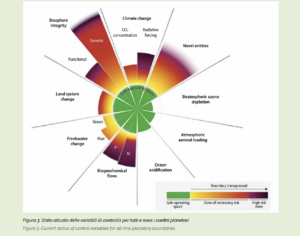

Per comprendere a pieno l’impatto dell’attività umana, i confini planetari rappresentano un paradigma chiave. Questo concetto è stato introdotto nel 2009 da un gruppo di scienziati dello Stockholm Resilience Centre7 per definire soglie critiche oltre le quali l’equilibrio globale potrebbe subire alterazioni irreversibili, compromettendo la resilienza degli

ecosistemi e delle generazioni future. Come evidenziato nella Figura 3, i confini planetari offrono un quadro scientifico per comprendere i limiti del consumo umano di risorse naturali, evidenziando come l’attuale veloci- tà di sfruttamento superi già, in molti casi, la capacità di rigenerazione del pianeta.

Questi confini rappresentano dunque, un promemoria fondamentale: la Terra ha delle capacità fisiche e biologiche limitate, e l’umanità si sta spingendo verso un punto di non ritorno.

Recenti dati rivelano che il 60% delle aziende incluse nella classifica Fortune Global 500 ha già adottato impegni formali in meri- to al cambiamento climatico e all’adozione di strategie di sostenibilità8, indicando un signi- ficativo mutamento nella cultura aziendale e nella responsabilità sociale d’impresa. Questa percentuale è destinata ad aumentare, anche grazie all’iniziativa Science-Based Targets9 (SBTi) che supporta molte di queste aziende nel fissare obiettivi di riduzione delle emissio- ni, riflettendo una crescente consapevolezza nei confronti delle sfide ambientali globali.

In questo contesto, strumenti e metodologie quali il Life Cycle Assessment (LCA), il Life Cycle Costing (LCC) e la Corporate Carbon Footprint (CCF) risultano fondamentali per una valutazione approfondita degli impatti ambientali. Allo stesso modo, pratiche come l’agricoltura rigenerativa, che mira a ripristinare la salute dei suoli e a favorire la bio- diversità, svolgono un ruolo chiave nel pro- muovere pratiche innovative all’interno della supply chain.

In un’epoca in cui il consumo delle risorse supera la capacità rigenerativa del pianeta, l’adozione di queste pratiche e strumenti è fondamentale per garantire un futuro sostenibile. Le aziende devono quindi abbracciare un approccio innovativo e scientifico, orienta- to non solo alla riduzione delle emissioni, ma anche alla promozione di modelli di business circolari e rigenerativi. Solo così sarà possibile rispettare i confini planetari e affrontare efficacemente le sfide ambientali globali, garantendo un equilibrio tra sviluppo economico e sostenibilità ambientale.

Related Posts

Iscriviti alla Newsletter

Ora è possibile restare sempre in contatto con noi riguardo le ultime notizie della Stazione…

LINEAPELLE 20-22 febbraio 2018 a Milano

LINEAPELLE è la più importante rassegna internazionale dedicata ai settori pelli, accessori, componenti, sintetico, tessuti…

Lineapelle in crescita fra entusiasmi e cautele

L’edizione 94 di Lineapelle, che apre domani a Fieramilano Rho, dove potrà essere visitata fino…

Seminario sugli aspetti chimici e applicativi dei tannini naturali e sintetici

L'Associazione AICC in collaborazione con l'Ordine del Chimici della Campania organizza un evento a carattere…