Approfondimenti sulle attività di ricerca, formazione e ogni altra notizia rilevante per la filiera pelle.

Buona lettura!

Approfondimenti sulle attività di ricerca, formazione e ogni altra notizia rilevante per la filiera pelle.

Buona lettura!

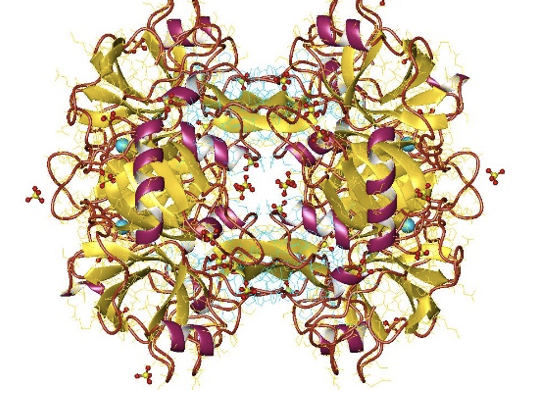

Il processo di macerazione delle pelli, nell’ambito dei processi di riviera propedeutici alla preparazione alla concia vera e propria ha l’obiettivo di eliminare impurità, pigmenti e parte dei grassi naturali, tessuti indesiderati ancora presenti nella pelle, quali l’elastina, con conseguente allentamento della struttura fibrosa che risulta anch’esso fondamentale per consentire l’ottimale penetrazione delle sostanze concianti, finalizzata a produrre pelli soffici e morbide.

Dal punto di vista tecnologico la macerazione è da definirsi una vera e propria digestione enzimatica, che agendo sulle fibre di elastina, provoca il rilassamento della struttura della pelle in trippa, rendendola flaccida e sgonfia.

L’applicazione di questa fase ha origini antiche, e fino all’inizio del secolo scorso era effettuata tramite l’utilizzo di sterco di cane o escrementi di uccelli; lo sviluppo di tecniche biotecnologiche ha consentito, fin dai primi anni del 1900, di sostituire completamente tale pratica rischiosa dal punto di vista batteriologico e di difficile controllo di processo, tramite l’uso di maceranti artificiali derivati a seguito dell’individuazione degli enzimi attivi nei prodotti sopra citati e progettati in considerazione delle caratteristiche delle sostanze da rimuovere. Ad esempio l’elastina resiste all’acqua bollente ed alle soluzioni fredde acide ed alcaline, ma è intaccata da enzimi proteolitici quali la tripsina o la pepsina (maceranti pancreatici), o anche da enzimi di analoga attività derivanti da colture batteriche; per le pelli ovine, caratterizzate da un più elevato contenuto di grasso naturale, sono da utilizzarsi indicati maceranti lipolitici contenenti lipasi, la cui presenza nello sterco di cane, unitamente a enzimi pancreatici, ne giustificava l’efficacia nel trattamento di tali pelli per guanteria.

In ragione del fatto che i maceranti più efficaci, ovvero i pancreatici, presentano il massimo di attività a pH compresi tra 8 e 8,5, nella pratica conciaria si è consolidato l’utilizzo di tali prodotti a valle della fase di decalcinazione, senza necessità di scaricare il bagno. Nel contempo si può regolare l’attività enzimatica anche agendo sulla temperatura che, solitamente è mantenuta tra 30 e 37 °C al fine di prevenire eventuali danni al fiore o anche alla struttura della pelle in trippa. L’azione enzimatica è ulteriormente regolata tramite l’aggiunta di sali di ammonio e altri prodotti di supporto come bentonite e/o derivati di legno. I tempi di processo, combinati con la regolazione del pH interno della pelle, consentono ulteriormente di modulare l’effetto desiderato sull’articolo: ad esempio una leggera decalcinazione e tempi di trattamento breve, fino ad 1 ora, sono finalizzati ad agire principalmente sul fiore, appiattendone la grana ed aumentandone la flessibilità.

La possibilità di regolare l’attività del macerante ed i conseguenti effetti sul fiore e sulla struttura della pelle in trippa, rende la macerazione una fase fondamentale per impartire le proprietà merceologiche desiderate del pellame finito. Solo nel caso della produzione di pellami rigidi per suole non è da effettuarsi e a parità di materiale di partenza, il processo di macerazione da eseguire per produrre pelli per differenti destinazioni (pelletteria pesante o guanteria) è differente. D’altro canto, le stesse motivazioni rendono il processo delicato e da verificare con attenzione sia per il rischio che non si possano successivamente impartire le proprietà desiderate, che per le irreversibili alterazioni del fiore che potrebbero incorrere dalla non corretta gestione operativa, tenuto anche conto che piccole variazioni di temperatura e pH agiscono drasticamente sull’attività del macerante.

A ciò si aggiunga che non esistono, ad oggi, metodi chimico-fisici di controllo dell’avanzamento del processo, ma unicamente qualitativi e/o empirici. Ad esempio, è prassi verificare la completa macerazione del pellame osservando la permanenza dell’impronta lasciata sulla pelle dalla pressione esercitata da un dito, oppure la fuoriuscita d’aria attraverso la pelle una volta formato un sacco con la stessa pelle e comprimendo l’aria all’interno. La fine del processo è effettuata per aggiunta di acqua fredda che blocca l’attività enzimatica abbassando temperatura e pH del bagno.

Lo sviluppo di biotecnologie ha consentito di mettere a disposizione del conciatore ulteriori prodotti ad azione macerante che operano in condizioni diverse da quanto sopra esposto. E’ il caso ad esempio dei maceranti di origine fungina che sono in grado di operare a pH 4-5 o le proteasi acide, che, idrolizzando le proteine a un pH basso compreso tra 2 e 4, possono trovare applicazione nel trattamento di pelli piclate o conciate, ad esempio allo stato wet-blue[1]. Nel caso di pelli importate, ad esempio, può nascere la necessità di ulteriore trattamento in quanto la struttura fibrosa del materiale in ingresso non è ben dispersa a causa di anomalie nelle fasi di riviera o di condizioni di stoccaggio o essiccazione inadeguate; ciò ostacola la rapida penetrazione e l’uniforme distribuzione uniforme dei successivi agenti post-concianti, pregiudicando la qualità della pelle finale. In questo caso non si tratta di una vera e propria macerazione, essendo l’azione comunque più blanda se paragonata agli altri tipi di enzimi, ma si può definire come rinverdimento enzimatico, effettuandosi il trattamento nelle fasi iniziali della lavorazione di pelli già piclate o conciate.

[1] Effect of the surface charge of the acid protease on leather bating performance, Bi Shi et al., Process Biochemistry Volume 121, October 2022, Pages 330-338

A cura del dott. Gianluigi Calvanese

Pubblicato il: 24 Ott 2024 alle 14:33

Le Concerie aderenti al percorso di formazione MICTec hanno fatto visita alla sede della Stazione Sperimentale. Accolti dal Dg Edoardo Imperiale e dalla Responsabile del Politecnico del Cuoio Serena Iossa, i rappresentanti delle quattro concerie, CONCERIA NCL; CONCERIA CARISMA; CONCERIA D’ARIENZO SRL; L’OFFICINA SRL, hanno avuto modo di visitare dapprima la mostra “La Casa del Guanto della Stazione Sperimentale. Un patrimonio fra tradizione, formazione e innovazione (1952-1975)” a cura della Dott.ssa Carmelina Grosso Responsabile della Biblioteca della SSIP. Successivamente hanno potuto constatare le attività della SSIP svolte nei laboratori Prove Fisiche, con la Dr. ssa Maria Scotti; Prove Chimiche e Microscopia per i processi e la sostenibilità con il Dott. Leopoldo Esposito. E ancora, Laboratorio di prove avanzate per la ricerca e l’innovazione e Laboratorio di misurazione con l’Ing. Rosario Mascolo. Particolarmente soddisfatta la delegazione: “E’ una struttura all’avanguardia e per noi che abbiamo a che fare con essa solo da un punto di vista oggettivo, è stato molto interessante vedere, nella pratica, qual è l’ambiente col quale ci interfacciamo; è stato molto costruttivo per avere anche un’idea proprio pratica di quello che poi è il lavoro che viene fatto in Stazione. Grazie anche alla visita ai laboratori, abbiamo potuto comprendere che il supporto del quale noi ci avvaliamo oggi è minimo, rispetto alle tante attività per il settore che la stazione è in grado di fornire“.

Il Corso di management per l’innovazione, lo sviluppo circolare e tecnologico di impresa (MICTec) organizzato dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio, è stato affidato nella sua gestione alla Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti, che si è occupata della formazione del percorso, rivolto a 30 utenti, tra Ricercatori, Responsabili produzione, Responsabili Qualità, HR Manager, Responsabili amministrativi di aziende manifatturiere della filiera del fashion, con particolare riferimento al comparto della lavorazione delle pelli, al confezionamento di capi e articoli in pelle, alle industrie tessili e di abbigliamento, alle industrie chimiche. Obiettivo: supportare le imprese della filiera moda, prioritariamente del territorio di Solofra, ma non solo, su mercati sempre più globalizzati e caratterizzati dalla notevole domanda sia di innovazioni merceologica sia di miglioramento dell’impronta ambientale delle lavorazioni, rafforzando il know-how delle aziende sui concetti di industria 4.0, economia circolare e sostenibilità nel settore del fashion; made in Italy nel contesto del mercato unico europeo e calcolo della sostenibilità dei processi secondo la modalità PEF; e ancora, project management dell’innovazione e team building; gestione dei progetti (bandi finanziati e credito d’imposta) e normazione tecnica e qualità.

Al Museo della Moda di Napoli si è svolto il convegno “Made in Italy – Tutela del marchio”, che ha visto interloquire esperti di vari settori, dal giuridico, all’economico, dall’aziendale alla ricerca. L’evento, a cura del Rotary Club, ha visto tra gli altri la partecipazione dell’Avv. Maria d’Elia – Amministratore unico Fondazione Mondragone – Museo della Moda Napoli, dell’Assessore Antonio Marchiello Attività produttive – lavoro – Demanio e Patrimonio – Regione Campania, della Dott.ssa Maria Teresa Aveta R.R.D. Rotaract Distretto 2101 a.R. 2024/2025 e del Prof. Nicola Scarpato Presidente del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo a.R. 2024/2025. Per la Stazione Sperimentale, è intervenuto il Dott. Edoardo Imperiale Direttore generale SSIP, sul tema «Gli strumenti e le azioni per la tutela dei prodotti in cuoio Made in Italy: il ruolo della ricerca e dello sviluppo sperimentale»: “Per la tutela del Made in Italy e del marchio dei prodotti nostrani, la ricerca svolge un ruolo preminente, grazie all’innovazione derivante proprio dai laboratori, come quelli della nostra sede nel comprensorio A. Olivetti di Pozzuoli, in cui, attraverso prove fisiche, chimiche o di microscopia, si certificano le caratteristiche e la qualità del cuoio, in un’ottica proprio di tutela dei prodotti che ne derivano, oltre che di certificazione della circolarità e sostenibilità dei materiali. In quest’ultimo senso sono fondamentali tutti i progetti di ricerca, tra cui il partenariato MICS (Made in Italy Circolare e Sostenibile), che hanno come obiettivo il finanziamento di attività di ricerca che coinvolgono i diversi attori: gli enti come il nostro, le università e le imprese. Inoltre, l’attività prima descritta dei laboratori di ricerca”, ha concluso il Direttore, “è a supporto delle attività di formazione che realizziamo al comprensorio con gli ITS Academy e con il Politecnico del Cuoio, organo della SSIP, con cui il know how viene trasferito non solo ai giovani, che hanno la possibilità di formarsi in maniera specifica in questo settore ma anche alle aziende, che sono le prime protagoniste di quella tutela che deve essere riconosciuta e soprattutto, valorizzata in tutte le fasi del creazione del prodotto Made in Italy”.

◊ Letture presso la Biblioteca della Stazione Sperimentale Pelli ◊

Rivista di settore: La Conceria – Attualità e approfondimenti dal mondo della pelle

“La Conceria” è una realtà editoriale che da oltre un secolo,

Costituendo una dimensione della sostenibilità, la tracciabilità può rappresentare un punto di forza delle aziende conciarie del panorama europeo, che da sempre operano nel rispetto dei principi di trasparenza e qualità: le nuove disposizioni, che impongono oneri in tal senso, possono alla lunga premiare tali prassi virtuose?

La tracciabilità e la trasparenza sono all’ordine del giorno dell’industria europea della pelle dal 2011 (https://euroleather.com/news/projects/projects-completed/supplies-and-transparency) e il membro italiano di COTANCE UNIC-Concerie italiane, è certamente una delle entità più attive in questo campo. Le concerie italiane hanno promosso lo sviluppo del COTANCE Leather-Meat Dialogue a partire dal 2019 (https://euroleather.com/news/meet-again-in-lineapelle), che si è interrotto dopo la pandemia, quando è entrato in scena il Regolamento UE sulle catene di approvvigionamento prive di deforestazione (EUDR), che rende obbligatoria la tracciabilità di pelli bovine e cuoio nell’UE nel 2025. Questo sconvolgimento costringe tutti noi ad accelerare per rendere la tracciabilità una realtà. Ma in questo caso il lavoro principale non spetta alle concerie, bensì al settore dell’allevamento e della carne. Questi dovranno garantire la tracciabilità delle materie prime bovine comunitarie ed extracomunitarie se vogliono poter vendere i loro prodotti nell’UE. La ricompensa conciatori che riusciranno a mappare la catena di custodia delle pelli che producono sarà la possibilità di vendere sul mercato dell’UE, che è uno dei più redditizi al mondo. Ma non sarà cosi facile, perché ci sono ancora molte difficoltà da risolvere prima che i fornitori di pelli grezze dell’UE forniscano i dati richiesti dal regolamento comunitario. E se è difficile per i fornitori dell’UE, lo è ancora di più per i fornitori extra-UE.

Opportunità di crescita sostenibile, ma anche molti oneri burocratici (pensiamo alle implicazioni derivanti dalle nuove disposizioni in materia di deforestazione): quali i rischi per il settore (considerato anche che molte aziende non hanno unità di personale da poter dedicare in maniera sistematica ad adempimenti di tipo burocratico e amministrativo)?

In effetti, dove ci sono sfide, ci sono anche opportunità. Ma con l’EUDR il gioco non è equilibrato, perché l’onere burocratico che impone alla filiera della pelle (bovini-carne-pelle) è molto più pesante rispetto agli altri settori interessati (caffè, cacao, soia, legname, gomma, olio di palma). Il bestiame cambia proprietario diverse volte prima di essere macellato e le pelli devono essere selezionate e classificate (mescolate) per ottenere lotti omogenei. Aspetti che non sono stati considerati dal legislatore. Ma soprattutto, le pelli bovine sono sottoprodotti della produzione di carne e i conciatori non hanno alcuna leva per far si che i fornitori si conformino al nuovo quadro legislativo, in particolare quando si tratta di foriture extra-UE. I fornitori di pelli e cuoio extra-UE possono vendere le loro merci ad altre regioni del mondo per trasformarle in articoli che possono entrare nel mercato dell’UE senza alcun onere burocratico. Le concerie di pelli bovine dell’UE fanno bene a prepararsi all’attuazione dell’EUDR. Dovranno esercitare la Due Diligence sulle loro forniture raccogliendo informazioni sulla loro catena di approvvigionamento (o adeguare la loro catena di approvvigionamento in modo che possa fornire i dati richiesti). Le informazioni richieste dalle nuove norme riguardano i dati di geolocalizzazione degli stabilimenti della filiera e le informazioni sulla legalità dei prodotti e della produzione.Se i conciatori non sono in grado di trovare questi dati con il proprio personale, possono anche ricorrere a consulenti esterni, ma L’EUDR è cristallinamente chiara su una cosa: la responsabilità rimane nell’operatore.

Quali azioni di sistema possono e devono tentare tutti gli attori coinvolti a vario titolo nel settore a livello internazionale?

A livello istituzionale, l’industria europea della pelle sta intraprendendo diverse azioni:

Tuttavia, non dobbiamo farci illusioni. La tracciabilità è destinata a rimanere e i conciatori non si oppongono ad essa, anzi. Ma la sua implementazione nella catena del valore della pelle non può essere imposta per legge come avviene con l’EUDR. La tracciabilità nella catena del valore della pelle ha bisogno di più diplomazia, denaro, tempo e soluzioni tecnologiche per diventare realtà.

Approfondimenti sulle attività di ricerca, formazione e ogni altra notizia rilevante per la filiera pelle.

Buona lettura!

Dalla partnership MICS, tra il progetto SOLARIS e il progetto RESTART, un’indagine per tracciare lo stato dell’arte e il grado di maturità delle imprese di filiera sui temi dell’innovazione sostenibili e della circolarità.

L’indagine è stata elaborata da ricercatori delle Università di Bergamo, Brescia e Firenze, dell’istituto STIIMA del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalla Stazione Sperimentale, nell’ambito delle attività di MICS (Made in Italy Circolare e Sostenibile), iniziativa Partenariato allargato finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Qui il link

La SSIP ha preso parte al XVII Convegno AICC (Ass. Italiana Chimici del Cuoio) che si è tenuto a Serino (Avellino), sul tema “Settore conciario: prospettive”. I saluti iniziali sono stati a cura di dott.ssa Franca NUTI (Presidente AICC), dott. Renato BERTOLI (Segretario AICC), dott. Gaetano MAFFEI (AlCC Campania) e del sindaco di Solofra Nicola Moretti.

Le Relazioni sono state: Università e Industria: Una Sinergia per Innovare la Sostenibilità dei Processi Conciari, a cura della prof.ssa Carmen TALOTTA e della dott.ssa Veronica IULIANO (Dip. Chimica e Biologia “A. Zambelli” Univ. Studi di Salerno); Criteri di sostenibilità nelle comunicazioni B2B e B2C, a cura del dott. Gustavo DE FEO (ARS TINCTORIA); Innovazione nella quantificazione del Bisfenolo S (BPS): un approccio integrato tra spettroscopia infrarossa e chemiometria, a cura della dott. Costanza AGHEMO (I.C.A./.); Nuovi sviluppi e sperimentazioni con oli e funzionalizzazione maleica in concia ed ingrasso a cura del dott. Marco NOGAROLE (SSIP). Ampia la partecipazione generale della SSIP, che ha visto, oltre al dott. Marco Nogarole come relatore, una nutrita delegazione, capitanata dallo stesso Direttore Generale, dott. Edoardo Imperiale, con la partecipazione della dot.ssa Iossa, Resp. Politecnico del Cuoio, della dot.ssa Claudia Florio, Resp. Ricerca, oltre che di giovani ricercatori, tecnici e tecnologi dell’istituto.

◊ Letture presso la Biblioteca della Stazione Sperimentale Pelli ◊

Rivista tecnica: Journal of American Leather Chemists Association – JALCA

JALCA è una rivista storica di notevole impatto scientifico per il settore della chimica conciaria, che pubblica ricerche su tutti gli aspetti della scienza, ingegneria,