Approfondimenti sulle attività di ricerca, formazione e ogni altra notizia rilevante per la filiera pelle.

Buona lettura!

Approfondimenti sulle attività di ricerca, formazione e ogni altra notizia rilevante per la filiera pelle.

Buona lettura!

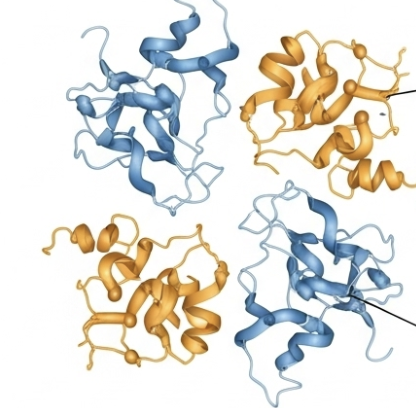

Gli enzimi e la loro classificazione

Gli enzimi sono macromolecole che fungono da catalizzatori: accelerano, senza essere consumati, reazioni chimiche in una varietà di processi biologici. Per questa caratteristica, sono ampiamente utilizzati anche in ambito conciario.

In questa prima parte del lavoro è presentata una panoramica degli enzimi e la loro classificazione.

FOCUS COMPLETO QUI

A cura del dott. LEOPOLDO ESPOSITO 04-07-2025

Ci sarà anche la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli tra i relatori dell’evento “LA CHIMICA E LA PELLE: DIALOGO NELLA FILIERA”, in programma il 15 luglio 2025 a Firenze, presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Ad intervenire per la SSIP sarà GianluiGi Calvanese, Direttore operativo DIVISIONE ITC INNOVAZIONE E TECNOLOGIA CONCIARIA.

L’incontro, co-organizzato da ICEC, UNIC e UNPAC, rappresenta un’importante occasione di confronto per tutti gli attori della filiera pelle. Durante la giornata saranno affrontati temi strategici e attuali del settore, tra cui:

L’evento sarà un momento di dialogo e condivisione tra il mondo imprenditoriale, gli enti e i professionisti della filiera pelle.

LINK DI ISCRIZIONE QUI

Un lavoro esaustivo e di rilevante impatto per il settore, il progetto di dottorato dal titolo Towards Enhanced Sustainable Leather Tanning Process, discusso da Omar Salmi, cui è stato conferito il titolo di Dottore di Ricerca in Chimica Industriale e Ingegneria Chimica il giorno 03/07/2025 presso i locali del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ing. Chimica “Giulio Natta” del Politecnico di Milano. Il lavoro di tesi ha visto in qualità di supervisore il Prof. Maurizio Masi, ordinario del Politecnico di Milano e partner del Progetto 4.01 SOLARIS del Partenariato Esteso MICS (Made in Italy Circolare e Sostenibile), promosso dalla SSIP, ed in qualità di tutor la Prof.ssa Francesca Baldelli Bombelli.

Gli argomenti affrontati sono stati molteplici, ed orientati a rispondere alle numerose sfide del settore: dagli strumenti per la misurabilità degli impatti e degli indicatori di circolarità, alla caratterizzazione della performance e sostenibilità di sistemi di concia bio-based, da scarti dell’industria olearia, agli approcci per l’efficientamento della concia al cromo e per il conferimento di proprietà antiossidanti ai cuoi, nell’ottica di inibire la possibile ossidazione del cromo trivalente ad esavalente.

Hanno partecipato ai lavori della commissione, in qualità di esperti di settore, la Prof.ssa Anna Bacardit – UDL universitat de Lleida e la Responsabile Ricerca e Sviluppo della SSIP, Claudia Florio, project leader del Progetto 4.01 SOLARIS di MICS.

◊ Letture presso la Biblioteca della Stazione Sperimentale Pelli ◊

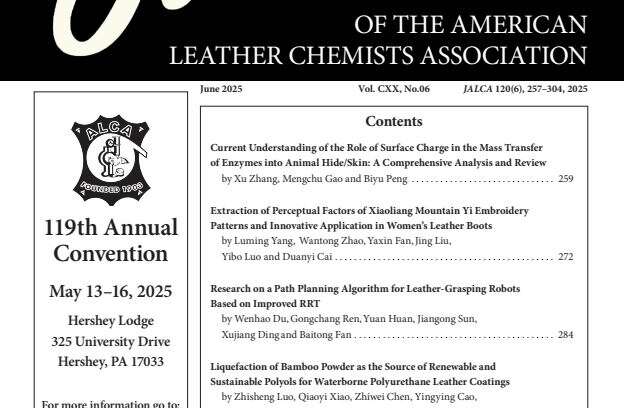

Rivista tecnica: Journal of American Leather Chemists Association – JALCA

JALCA è una rivista storica di notevole impatto scientifico per il settore della chimica conciaria, che pubblica ricerche su tutti gli aspetti della scienza, ingegneria,

Approfondimenti sulle attività di ricerca, formazione e ogni altra notizia rilevante per la filiera pelle.

Buona lettura!

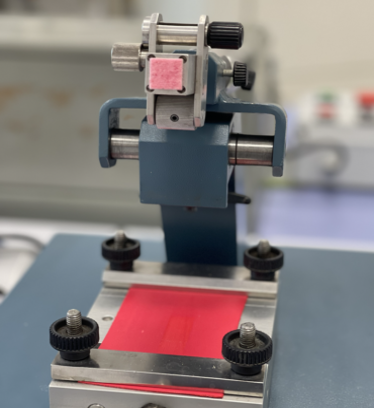

La scala dei grigi viene usata per il controllo della solidità del colore, si esprime in grado di resistenza di un colore sui tessuti e sulle pelli. Normalmente, la colorazione di una pelle deve resistere alle diverse sollecitazioni derivanti dall’uso a cui è destinato.

FOCUS COMPLETO QUI

A cura della Dr.ssa Maria Scotti 27-06-2025

C’è anche la Stazione Sperimentale per l’industria delle Pelli tra le sedi storiche raccontate, in un contributo a cura della SSIP, nel libro “I 2.500 anni dalla nascita di Napoli. Stratificazioni Culturali”, parte della raccolta “Documento > Monumento, C’arte in fotografie”, edito da GUIDA EDITORE. Autrice e coordinatrice del progetto editoriale, è la storica dell’arte e ricercatrice Bianca Stranieri. Curatrice del numero, l’archivista Gloria Guida, le fotografie sono di Federica Gioffredi. Il testo, che sarà presentato alla Fondazione Banco di Napoli, il 27 giugno alle ore 17, ha l’ambizione di proporsi in una prospettiva di valorizzazione della capacità che le carte – fonte inesauribile di conoscenza – hanno di rivolgersi agli interessi attuali e diffusi di un ampio pubblico, curioso del tempo passato e delle linee di continuità che esso conserva nel presente. La Fondazione Banco di Napoli che sin dal principio ha proposto ai lettori Documento > Monumento quale guida artistica, non può mancare di festeggiare un avvenimento di sì grande valore culturale, quale i 2500 anni dalla nascita di Napoli, offrendo ai napoletani e ai turisti nuove, dense, suggestive informazioni e interpretazioni su luoghi e monumenti della città. Tra queste, la storica sede SSIP.

◊ Letture presso la Biblioteca della Stazione Sperimentale Pelli ◊

Rivista di settore: La Conceria – Attualità e approfondimenti dal mondo della pelle

“La Conceria” è una realtà editoriale che da oltre un secolo,

+++ Si comunica che alcune funzioni del sito potrebbero non risultare aggiornate poiché il sito è in manutenzione +++