Jun 13 2024

/

Tensioattivi non ionici: Alchilfenoli e Alchilfenoli etossilati

Tensioattivi non ionici: Alchilfenoli e Alchilfenoli etossilati

I tensioattivi sono una classe di prodotti molto utilizzati nella pratica conciaria in ragione delle peculiari caratteristiche di tali sostanze che ben si coniugano con le necessità del processo conciario (vedi https://ssip.it/old/2023/04/07/tensioattivi-in-conceria/)

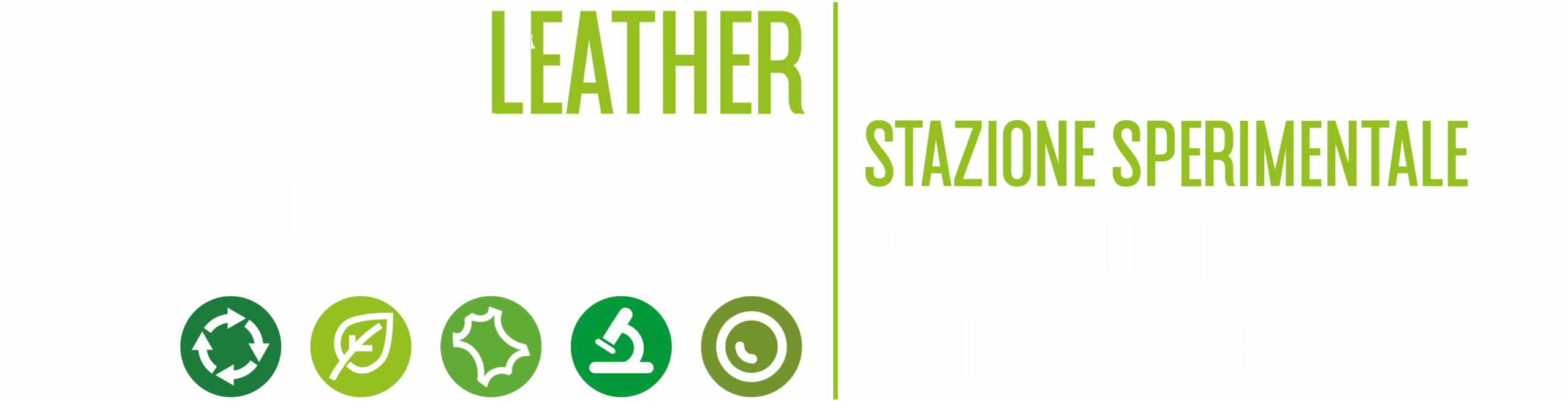

Un tensioattivo è un composto chimico che porta nella sua molecola costituente una funzione idrocarburica, di norma da 10 a 20 atomi di carbonio, a carattere prevalentemente idrofobo, e un gruppo di natura chimica, piuttosto varia, a carattere idrofilo. Una particolare classe di tensioattivi è quella dei “non ionici” che possono essere costituiti, nella parte idrofilica, o da polieteri o da polidrossili. Nella maggior parte dei casi comunque il gruppo polare consiste in una catena polieterea derivante dalla polimerizzazione dell’ossido di etilene. Normalmente il numero di unità ossietileniche è compreso tra cinque e dieci, sebbene un numero maggiore di unità è riscontrabile in quei prodotti utilizzati come disperdenti. L’etossilazione è solitamente condotta in condizioni alcaline, ed è applicabile ad ogni composto contenente un idrogeno attivo in queste condizioni (alcoli grassi, alchilfenoli, acidi grassi e ammine grasse). Una panoramica dei tensioattivi non ionici più importanti è riportata di seguito:

Gli esteri, quali ad esempio i trigliceridi, possono essere etossilati previa idrolisi alcalina con conseguente formazione dei relativi acidi grassi ed alcoli, attivi nelle condizioni di etossilazione.

Le caratteristiche tecnologiche principali dei tensioattivi non ionici possono essere riassunte nei punti di seguito esposti:

- normalmente sono compatibili con gli altri tipi di tensioattivi;

- non sono sensibili all’acqua dura;

- sono stabili agli elettroliti;

- le proprietà chimico fisiche sono fortemente dipendenti dalla temperatura ed in particolare la solubilità diminuisce all’aumentare della temperatura.

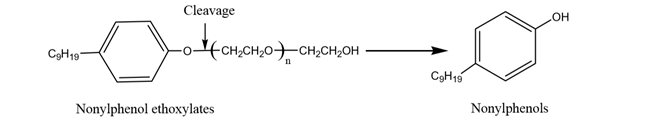

I tensioattivi non ionici hanno tuttavia una notevole azione inquinante sull’ambiente, derivante dal fatto che la presenza di catene poliossietileniche tende a diminuire notevolmente la biodegradabilità di tensioattivi, indipendentemente dalla loro natura polare. Di particolare rilievo, in termini di impatto sono gli alchilfenoli etossilati (APEO) i cui prodotti di degradazione, gli alchilfenoli (AP) hanno effetti negativi sulla fertilità degli organismi acquatici.

Proprio per questo, il Regolamento REACh al punto 46 dell’Allegato XII, ha stabilito che il nonilfenolo etossilato (NPEO) non può essere commercializzato od impiegato quale sostanza o costituente di preparati in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 % in massa per il trattamento tessile e di pellame, tranne i casi in cui il trattamento avvenga senza rilascio in acque di scarico, o tramite sistemi speciali in cui l’acqua di lavorazione viene pretrattata per eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle acque di scarico.

Inoltre, le industrie manifatturiere tendono a limitare ulteriormente l’impiego degli alchilfenoli e delle loro forme etossilate nelle materie prime, nel prodotto finito e nell’intero processo, fissando limiti più restrittivi di quelli previsti dalla normativa.

La determinazione degli alchilfenoli e degli alchilfenoli etossilati nel cuoio può essere effettuata secondo i metodi ISO 18218-1 e ISO 18218-2.

Nel metodo ISO 18218-1 si determina direttamente l’alchilfenolo etossilato. È una procedura efficiente per l’analisi di un gran numero di campioni di pelle, che si basa sull’impiego dell’HPLC con spettrometro di massa triplo quadrupolo (MSMS) per identificare l’ottilfenolo etossilato (OPEO) e il nonilfenolo etossilato (NPEO).

Nel metodo ISO 18218-2, l’alchilfenolo etossilato è frammentato in modo da ottenere l’alchilfenolo, identificato mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC-DAD) o gascromatografia accoppiata alla massa (GC-MS). La frammentazione è effettuata successivamente all’estrazione del campione di pelle con acetonitrile, aggiungendo un eccesso di AlI3, un forte acido di Lewis che scinde la catena polieterea.

Le successive estrazioni con n-esano permettono quindi di isolare gli alchilefenoli ottenuti. Gli alchilfenoli etossilati nel campione si ottengono per differenza dagli alchilfenoli liberi presenti nel campione stesso. Questo metodo è utilizzabile anche per determinare l’alchilfenolo etossilato contenuto in prodotti chimici di processo.

A cura di

Dott. Gianluigi Calvanese

Responsabile Area Analisi, Certificazione e Consulenza

Pubblicato il 13.06.2024 ore 14.50

Related Posts

Pelli, il ruolo della Stazione Sperimentale per le imprese

Salatino: “Innovazione e sinergia”. Imperiale: “Riorganizzate le linee di ricerca” Il ruolo della Stazione Sperimentale…

Solofra, il distretto conciario riparte da depurazione e sostenibilità ambientale

Depurazione e sostenibilità ambientale. Parte da qui il progetto di rilancio del distretto conciario solofrano,…

Export: primato mondiale per la pelle italiana

Primato mondiale del Made in Italy: tra le prime 10 categorie di prodotto su 228,…

Lusso: il gruppo Louis Vuitton lancia La Maison des Startups per 50 talenti

Un nuovo programma di accelerazione dedicato alle start up. Questo è La Maison des Startups, il progetto…